Wenn man heute ins Kino geht, erwartet man etwas Besonderes: einen bestimmten Look, ein bestimmtes Gefühl – einfach Kino. Und auch wenn die Leinwand riesig ist, die Farben satt sind und der Ton den ganzen Saal erfüllt, gibt es eine technische Konstante, die man selten bewusst wahrnimmt: Filme werden mit 24 Bilder pro Sekunde abgespielt. Aber warum eigentlich genau 24?

Die Stummfilm-Ära

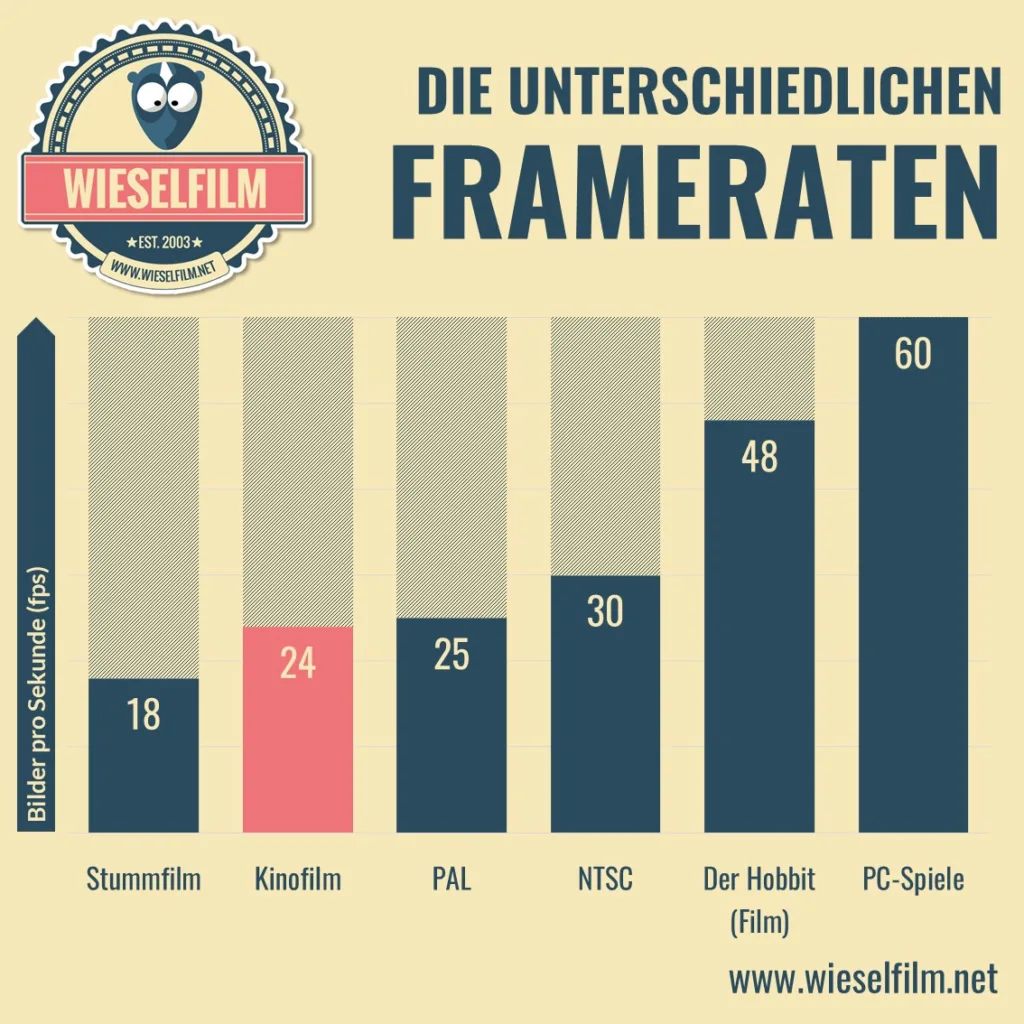

In den Anfängen des Films, also ab den 1890er-Jahren, war alles noch Handarbeit – im wahrsten Sinne des Wortes. Die ersten Kameras wurden per Handkurbel betrieben, was bedeutete, dass die Bildrate stark variieren konnte. Je nachdem, wie schnell der Kameramann kurbelte, entstanden zwischen 14 und 22 Bilder pro Sekunde. Im Kino wiederum wurde der Film ebenfalls per Hand oder mit einfachen Motoren projiziert – auch hier konnte es leichte Abweichungen geben. Das war aber gar kein großes Problem, denn der Film war stumm. Es gab keine Tonspur, die synchron laufen musste, und oft spielte im Kino ohnehin ein Live-Musiker, der sich flexibel anpassen konnte.

Warum Summfilme so schnell laufen

Wenn man sich heute frühe Stummfilme anschaut, etwa von Charlie Chaplin oder Buster Keaton, fällt sofort auf: Alles wirkt ein bisschen hektisch. Die Figuren rennen, gestikulieren wild, Autos flitzen im Affenzahn durchs Bild – fast wie in einem Slapstick-Cartoon. Das liegt allerdings nicht daran, dass die Schauspieler so übertrieben spielten, sondern an der Technik: Viele dieser Filme wurden damals mit etwa 16 bis 18 Bildern pro Sekunde aufgenommen. Weil es keine Norm gab, wurde beim Abspielen oft einfach mit der Geschwindigkeit moderner Projektoren gearbeitet – also 24 Bilder pro Sekunde. Dadurch laufen die Szenen etwa ein Drittel schneller ab als ursprünglich geplant.

Das hat übrigens auch dazu geführt, dass manche Slapstick-Komödien ungewollt noch komischer wirken, als sie eigentlich waren. Einige Archivare und Filmrestauratoren versuchen heute, die ursprünglichen Bildraten zu rekonstruieren, um den Originalrhythmus wiederherzustellen. Wenn du also mal eine restaurierte Fassung eines alten Stummfilms siehst, wirkt er oft viel ruhiger und kontrollierter – fast schon modern.

Der erste Tonfilm

Diese Freiheit endete abrupt mit dem Aufkommen des Tonfilms. Mit Filmen wie The Jazz Singer (1927), der als erster großer Tonfilm gilt, wurde klar: Der Ton wird das Medium Film revolutionieren. Doch damit kamen ganz neue technische Herausforderungen. Ton und Bild mussten exakt synchron laufen – selbst kleinste Abweichungen führten zu sichtbaren und hörbaren Fehlern. Die Lösung war eine standardisierte, konstante Bildrate, auf die sich sowohl Kameras, Projektoren als auch Tonanlagen verlassen konnten.

Auf der Suche nach dem Kompromiss

In dieser Phase wurde intensiv getestet. Man suchte nach einer Bildfrequenz, die mehrere Anforderungen erfüllen musste: Sie musste hoch genug sein, damit Bewegungen flüssig wirken. Sie durfte aber nicht zu hoch sein, weil das den Verbrauch an Filmmaterial in die Höhe trieb. Und Film war teuer. Zusätzlich musste sie mit der Tonaufzeichnungs-Technologie kompatibel sein. Viele damalige Tonanlagen arbeiteten mit Lichttonverfahren, bei denen der Ton optisch auf dem Filmband gespeichert wurde. Diese Technik erforderte eine stabile Transportgeschwindigkeit.

Die Studios in Hollywood erkannten, dass 24 Bilder pro Sekunde der ideale Mittelweg war. Es war die niedrigste Rate, bei der Ton und Bild zuverlässig synchron liefen und die gleichzeitig ein akzeptables Bewegungserlebnis bot. Außerdem passte sie gut in die technischen Gegebenheiten der damaligen Projektoren und Stromnetze. Diese Entscheidung wurde in der gesamten US-Filmindustrie schnell übernommen – nicht zuletzt, weil große Studios wie Warner Bros. oder Paramount auf eine flächendeckende Standardisierung drängten. Innerhalb weniger Jahre hatte sich 24 Bilder pro Sekunde weltweit als der Tonfilm-Standard etabliert.

Der Standard etabliert sich

Was damals also vor allem eine pragmatische Entscheidung war, entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten zu einer ästhetischen Norm. Und genau dieser Ursprung macht das Ganze so spannend: Der typische Kino-Look von heute ist das Ergebnis eines Kompromisses aus den 1920er-Jahren.

Heute sind 24 Bilder pro Sekunde längst zum Standard geworden. Und das nicht mehr nur aus technischen Gründen, sondern weil sich unser Gehirn über Jahrzehnte daran gewöhnt hat. Bewegungen bei 24 Bilder pro Sekunde sind leicht verwischt, was durch die typische Bewegungsunschärfe entsteht. Genau das erzeugt diesen berühmten „Film Look“, der so viele Zuschauer fasziniert. Und auch wenn wir heute mit modernen Kameras locker 60, 120 oder noch mehr Bilder pro Sekunde aufnehmen können, entscheiden sich viele Regisseure ganz bewusst für 24 fps. Es ist ein Stilmittel – so wie Schwarz-Weiß oder Cinemascope. 24 fps heißt: Das hier ist Kino.

Eigentlich sind es 23,976 Bilder pro Sekunde

Die krumme Bildrate 23,976 fps (eigentlich 23,976023976…) stammt aus dem US-Fernsehen. Der NTSC-Standard läuft mit 30 Bildern pro Sekunde. Als das Farbfernsehen eingeführt wurde, musste die Bildrate von 30 fps minimal auf 29,97 fps reduziert werden, um technische Störungen zwischen Farb- und Tonsignal zu vermeiden. Um Kinofilme im Fernsehen abspielen zu können, wurden auch die 24 fps auf denselben Faktor verlangsamt – also auf 23,976. Diese Bildrate hat sich seitdem in der Videowelt etabliert und ist heute noch in DVDs, Streaming-Formaten und Schnittprogrammen zu finden. Der Unterschied zu echten 24 fps ist zwar klein, aber technisch relevant – besonders bei der Synchronisation von Bild und Ton.

Warum Videos oft anders wirken

Interessant wird es, wenn man Filme mit klassischem Video vergleicht. In Fernsehnormen wie PAL (Europa) oder NTSC (USA) setzte man auf 25 bzw. 30 Bilder pro Sekunde, was zu einem etwas „glatteren“ Look führt. Besonders deutlich wird das bei TV-Produktionen oder bei YouTube-Videos, die mit höheren Framerates produziert werden. Sie wirken oft realistischer, manchmal aber auch ungewollt billig – gerade dann, wenn der typische Film-Look erwartet wird, wie bei Serien oder Spielfilmen.

Was passiert bei höheren Bildraten?

Natürlich gibt es Ausnahmen. Filme wie „Der Hobbit“ wurden in 48 Bildern pro Sekunde produziert, um Bewegungen noch klarer und schärfer wirken zu lassen – mit gemischten Reaktionen. Viele Zuschauer fanden das Ergebnis zwar technisch beeindruckend, aber auch irritierend, weil es nicht mehr nach Film aussah, sondern eher wie ein Blick hinter die Kulissen. Der Mythos war weg.

24 Bilder pro Sekunde – ein Kompromiss, der Geschichte schrieb

Am Ende ist es wohl wie mit vielem im Kino: Es geht nicht nur um technische Perfektion, sondern um Atmosphäre, um Gewohnheit, um Stil. Und 24 Bilder pro Sekunde sind einfach tief in unserer Wahrnehmung verankert. Sie erzählen Geschichten nicht schneller, aber vielleicht schöner.

(Zuletzt aktualisiert am 25. November 2025 von Edgar Grasl)

Ich bin Edgar, der Kopf hinter Wieselfilm. Ich mache seit mehr als zwanzig Jahren Videos und teile gerne. Zum Beispiel, wie du mit Low-Budget das Meiste rausholen kannst, welche Tricks es in der Nachbearbeitung gibt, wie deine Videos besser werden und noch viel mehr. Mehr über mich gibts hier.